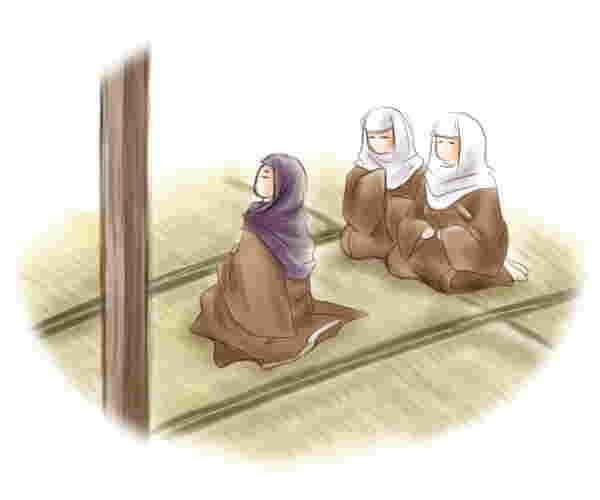

奈良に都があったころのお話です。 右大臣 藤原豊成は、紫の前という美しい妻をむかえ、仲むつまじくくらしていました。二人は長谷寺の仏様に 「どうか子どもがうまれますように」 と願をかけました。やがてかわいい娘が生まれ、長谷姫と名付けて大切に育てておりました。 しかし紫は病にかかり、死んでしまいました。長谷姫はなげき悲しみました。  やがて、豊成は二番目の妻として照日の前をむかえました。照日は美しい人でしたが、しっとぶかい性格の持ち主でした。 豊成の館にきてからも、美しくてだれからも好かれている長谷姫が気にいりません。大声でしかりつけたり、いじわるをしたり。それでも、心やさしい姫は文句ひとつ言わず、照日につくしていました。  館の者たちの話し声が、今日も聞こえてきます。 館の者たちの話し声が、今日も聞こえてきます。「照日様も美しいが、やっぱり長谷姫様にはかなうまい。」 「いかにも、なくなられた紫様に生き写しじゃ。」 そんなうわさを聞くにつけ、ますます姫が憎くてたまりません。 「あの子さえいなければ……。」 という思いが、日に日にわきあがってきます。 長谷姫が歌のうでまえを認められ、中将の位をさずかったと聞いたときは、くやしくて眠れませんでした。 「さすがは姫様じゃ。」 「これからは、中将姫様とおよびしよう。」 そういって喜ぶ家来たちをみていて、とうとうがまんできなくなってしまいました。  豊成が帝の命令で地方へでむいたすきに、家来の藤六に、姫を殺すよう命じたのです。 豊成には、姫はふしだらな男と一緒に家を出たと伝えました。 藤六は、宇陀の雲雀山へと中将姫をつれだしました。けれども、小さい頃からなじんだ姫を殺すことなどできるわけがありません。あれこれ迷ったあげく、  「おゆるしください。」 「おゆるしください。」と、姫の前に手をついてすべてをうちあけました。 「よくうちあけてくれました。つらかったことでしょう。わたしはこのまま、この山の中でくらすことにします。」 姫は遠くをながめながら、悲しそうに目をふせました。 その様子を見て、藤六は決心しました。 「姫様、わたしものこります。女房とともに、おせわをさせてもらいます。」 そういうと、ひそかに都へもどり、女房をつれて帰ってきました。 こうして、3人きりのさみしい山の生活がはじまりました。  藤六と女房は、そまつな小屋をたて、たきぎをきり、木の実をつんでくらしました。姫もなれない手つきでたきぎをとったり、谷川の水をくんだりしてすごしました。やわらかだった手はかたくひびわれ、あざやかだった着物も今はよごれはてています。都でのくらしになれた身には、よほどこたえるのでしょうか。体も日に日に弱っていきました。 藤六と女房は、そまつな小屋をたて、たきぎをきり、木の実をつんでくらしました。姫もなれない手つきでたきぎをとったり、谷川の水をくんだりしてすごしました。やわらかだった手はかたくひびわれ、あざやかだった着物も今はよごれはてています。都でのくらしになれた身には、よほどこたえるのでしょうか。体も日に日に弱っていきました。「おかわいそうに」 藤六は女房と顔をあわせては、ためいきをつくのでした。   秋が過ぎ、厳しい寒さの山の冬をのりこえ、やがて3度めの春がめぐってきました。 今日は右大臣の豊成が狩りをする日です。大勢の家来をひきつれ、はるばる宇陀までやってきました。 宇陀はたちまち、人々のざわめきにつつまれました。けものを追い立てる声が、野原にひびきわたります。 やがて豊成は、一匹の鹿をおって、たった一人で山へ山へとのぼってゆきました。ここは雲雀山。どんどん奥深く分け入って、とうとう道を見失ってしまいました。 山の中をさまよっているうちに、一人の娘に出会いました。  「これ、娘。」 そう呼びかけて、はっとしました。すっかりやつれてはいるものの、でていったきり行方のしれないわが子にちがいありません。 「姫、姫か。」 「お父様、お会いしたかった。」 二人はしっかりと手を取り合いました。 かけつけた藤六の口からすべてを知った豊成は、さっそく都へつれて帰ろうとしましたが、姫は静かに首を振りました。 「わたしは、もう都へは帰れません。これからはみ仏様に一心におすがりしてくらしたいと思 います。」 姫の決心がかたいことを知った豊成は、姫の願いどおり大和の当麻寺に送りとどけました。 「からだをいたわってくれよ。」 そう言い残すと、いくどもいくども振り返りながら、都へと帰っていきました。  当麻寺へ入ってからの中将姫は、ひたすら祈り続ける日々。 当麻寺へ入ってからの中将姫は、ひたすら祈り続ける日々。「み仏様、どうかおやさしい母上様に、今一度会わせて下さいませ。」 一心に祈るその姿は、体にさわりはせぬかとまわりの者が気をもむほどでした。 ある夜、お祈りをしていると、どこからか声がきこえてきました。 「寺中の蓮の茎を集め、その糸で曼陀羅を作りなさい。」 心にしみいるようなやさしい声。まるで夢をみているようでした。 「あれはきっと仏様の声にちがいない。」  中将姫はたくさんの蓮の茎を集め、冷たい水にさらして一本一本糸をとっていきました。水につかった手は真っ赤にはれあがりましたが、休んでなどいられません。ほした糸を井戸の水にひたすと、あざやかな色に染まり、この世のものとは思え無い美しい光を放ちました。寝ることも食べることも忘れて、ひたすら糸を織り上げていきました。寺の者たちは、日毎に弱りおとろえていく姫が心配でしたが、もう声をかけることもできませんでした。 21日目の夜。 曼陀羅はついにできあがりました。姫は冷え切ったお堂の壁にかけ、静かに手をあわせました。  かすかな月の光に照らされた曼陀羅に描かれているのは、仏たちがくらすあの世の世界。美しい花が咲き乱れ、天女たちが、舞をまっています。 かすかな月の光に照らされた曼陀羅に描かれているのは、仏たちがくらすあの世の世界。美しい花が咲き乱れ、天女たちが、舞をまっています。うっとりと見とれていた姫は、はっとしました。 織り込まれたそれらの人々の中に、静かに微笑む母の姿を見つけたからです。母は、絵の中から、あの幸せだったころのやさしい笑顔で、まるで本当に生きているかのように、じっと自分を見つめています。 「お母様、お母様、お会いしたかった。」 中将姫の目には止め度無く溢れくるものがありました。 静かにさしだす母の手をにぎりしめると、曼陀羅はまばゆいばかりの光を放ち始めました。  朝の光が、お堂の中にさしこんできました。やわらかな光は、今はもう冷たくなって横たわる中将姫の体を、やさしく照らしだしています。 母のもとへと旅立った中将姫の顔には、それはそれはおだやかな笑みがうかんでおりました。 作:西崎悠山 |